[みらいへつなぐ]

国士舘大学、都内大学初のドローン国家資格講習機関に

今、求められるドローン操縦士の育成

災害時の状況確認をはじめ、測量や農業、警備、報道など、今やさまざまな分野で活用されている〝ドロ

ーン〟。多くの分野で、これからますますの需要が見込まれています。

2024年、国士舘大学はドローン国家資格である無人航空機操縦士資格の実技試験実施機関として国土交通

省より認定されました。大学内で国家資格を取得できる体制を整備したのは、東京都内では同大学が初め

てです。

認定後、同年9月には講習をスタートし、多摩南野キャンパスで9月18日に初めての試験を実施。

12月末までにのべ27名が受験、27名全員が国家資格を取得しました。

将来、救命救急士をめざす体育学部スポーツ医科学科の高橋さんは、9月18日に資格試験に臨み、みごと

合格。

「災害時、人が行くことができない場所でも、状況を映像で見ることができたら災害現場で役に立てる。

救急や災害現場でいかせる操縦者になりたい」と語ります。

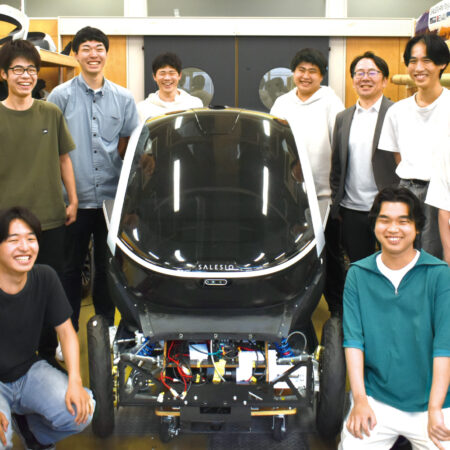

キャンパスの中庭に設置されたドローン演習場での実技試験

試験でドローンを操縦する体育学部スポーツ医科学科の高橋さん(左)と講師の都さん(右)

国家資格取得の志望は、消防や警察関連の仕事を目指している人が多く、仕事でドローンの活用が期待で

きるからということです。また、一方、測量やインフラの点検への活用のためや、新規ビジネスモデルが

広がっているドローンの将来をみすえてなど動機はさまざまで、学部や専攻を越えて、資格取得希望者は増

えています。

同大学がドローン活用に関する資格取得等を推進するのは防災教育から。東日本大震災を教訓に大学に防

災・救急救助総合研究所を2011年に設置。2014年からは全新入生に防災基礎教育を導入し、地域・社会

の防災リーダー人材の育成・輩出を通した社会貢献を目指しています。2023年度には全学共通の教育科目

として「災害とドローン」を開講しました。大学がドローン国家資格の取得への体制を整えたのも、その

受講者の中から国家資格の取得希望の声が多く寄せられたことからです。

「ドローンへの需要は年々大きくなってきていますが、その一方で、それに対応できるドローンの操縦士

の数はかなり不足しています。これから、資格を持つ人材の育成はますます重要になっていきます」

とは講習を担当する同大学の防災・救急救助総合研究所 講師の都城治さん。

「基本的な操縦技術はもちろんですが、事故を起こさないように航空法などのルールをしっかりと理解

し、守った上で安心・安全な飛行を行うことが必要です。

〝ドローンについて、きちんと学んで、ルールを守って活用する〟それををしっかりと伝えていきたいで

す」と。

ドローンの社会実装が大きく進展している今。これまで民間資格のみだったドローン操縦資格が、一部国

家資格化したことを含め、ドローンをとりまく状況も変化し、現在はまだその過程状態であるともいえる

ということです。

「学内にドローン国家資格取得に向けた環境が整っていることをもっと学生に周知したいですね。せっか

く取得しやすい環境があるので、学生には学部や専門分野の領域を越えて学んでほしい。ドローンについ

て学んだことを自分の専門分野で活かしてもらえればよいと願っています」と都さん。

今後も、防災教育をはじめとした理論と実践に基づく修学環境と併せて、学生の資格取得を推進していく

という同大学。その動向にこれからも注目していきたいです。

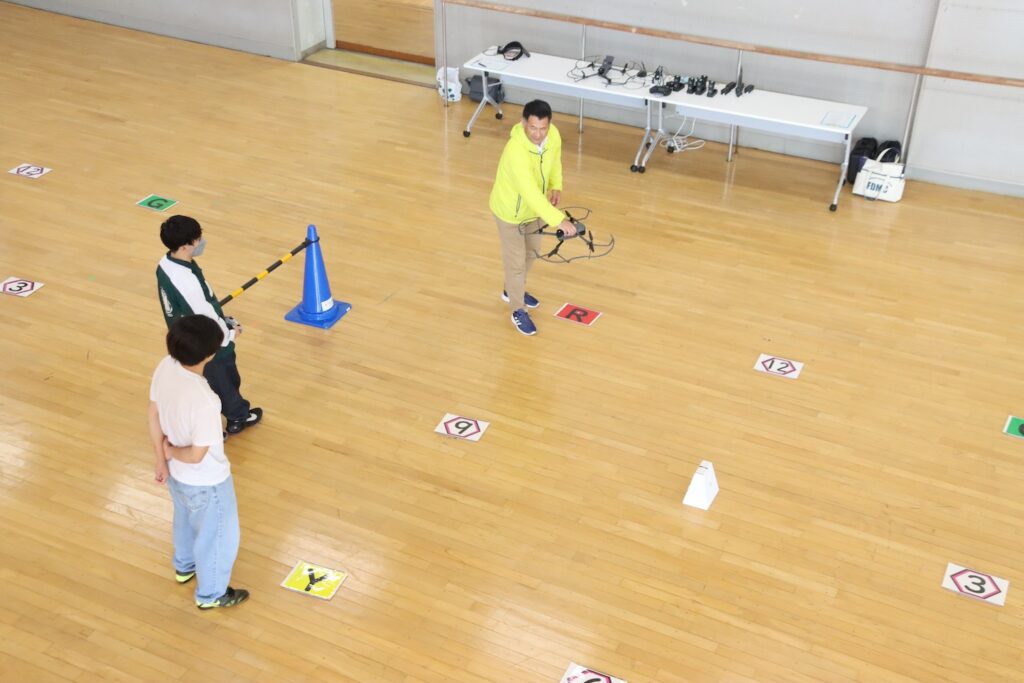

2023年度に全学共通の教育科目として開講した「災害とドローン」。

その講習の様子

◆国士舘大学 防災・救急救助総合研究所

ドローン国家資格取得を推進する『国士舘大学 防災・救急救助総合研究所』は、東日本大震災を機に

2011年設置。2012年4月、国士舘大学の附置研究所として全学組織となり、防災教育、救急救助を通じ

て社会貢献を担っている。学生に対する防災教育、防災士の育成の他、学外では地域と連携し災害被災地

への支援活動なども(2024年、多摩市と連携し能登半島地震における物資支援など)。また、多摩地域を

主に小学校・中学校・都立高校で実施する防災教室や、防災訓練での救命処置等の実習の指導も行なっている。https://www.kokushikan.ac.jp/research/DPEMS/